Francis Bacon intrigue. Il est le peintre de la violence, de la dislocation et du cri, qu'il déploie dans de grands triptyques. Ses œuvres choquent souvent, mais toujours fascinent. Au cours d'entretiens menés entre 1964 et 1992, l'artiste se prête au jeu des questions réponses et se dévoile peu à peu. Bacon parle de sa peinture, de son admiration pour les œuvres de Picasso et de Vélasquez, de Buñuel et d'Eisenstein. Il exprime son opinion sur l'art contemporain, qu'il n'aime pas, et sur l'art abstrait, qu'il déteste. Il défend passionnément ce qu'il aime, n'hésite pas à corriger ses interlocuteurs, se lançant parfois dans une joute verbale pour affirmer son point de vue d'artiste.

Et puis il y a l'homme, cet homme vieillissant à l'intrigante allure de jeune homme, avec son passé irlandais et son expérience de la guerre, sa vision de la vie et de la mort. Un homme qui a aussi ses faiblesses. Bacon fait part de ses doutes : il pense ne pas savoir dessiner, ne pas plaire au public. Il ne veut plus revoir ses tableaux. Autant de confessions qui tracent les contours d'un être atypique, dont l'œuvre n'en finit pas de captiver.

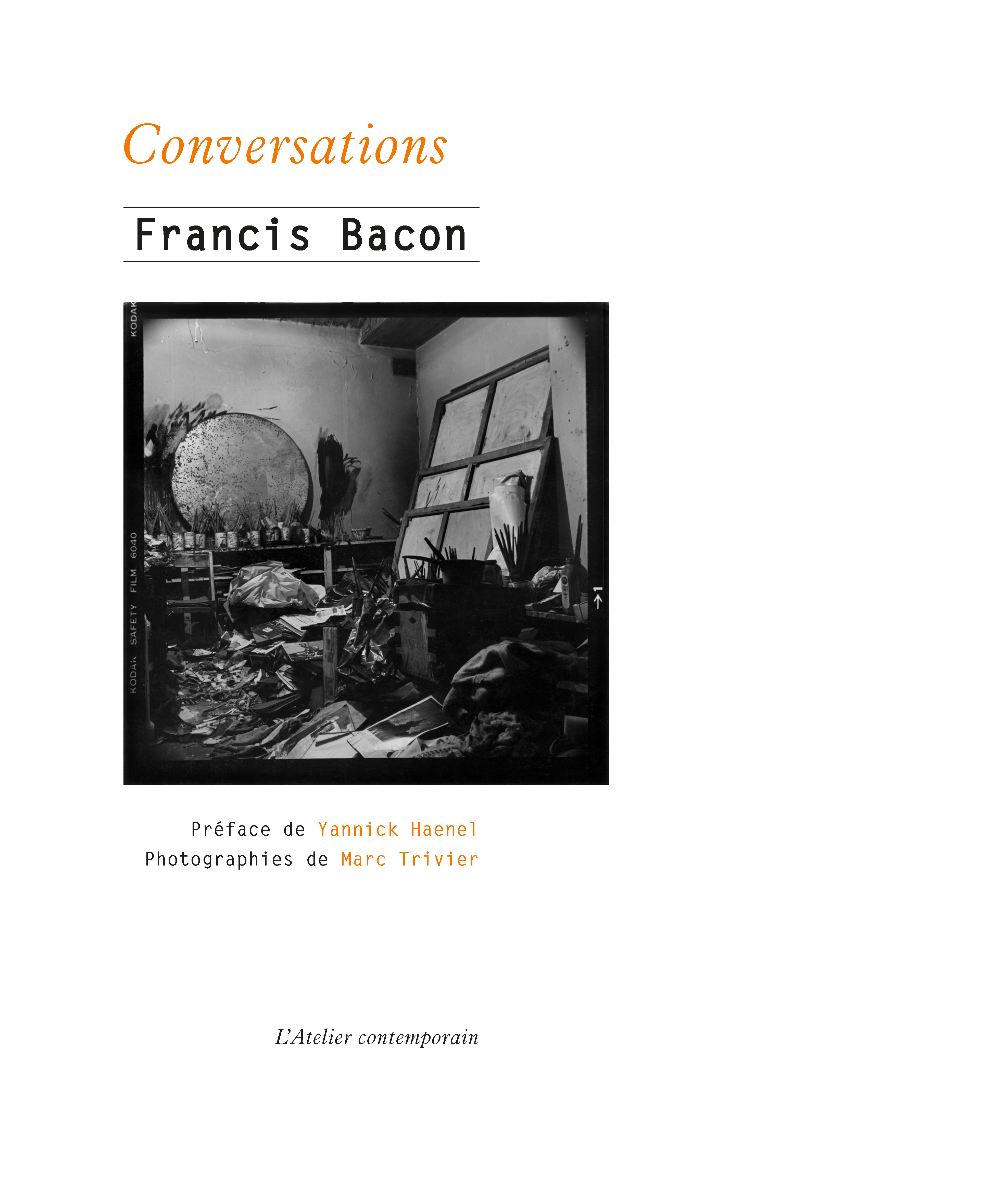

Photographies de Marc Trivier (vues de l'atelier, 1980-1981).

Préface de Yannick Haenel.

Les déclarations de Francis Bacon sont toujours radicales. Lorsqu'il parle, il ne se situe pas à côté de sa peinture, ni même face à elle : il est à l'intérieur de la peinture, il continue de la vivre – il peint.

Ainsi la parole de Francis Bacon, comme chacun de ses tableaux, transmet-elle une sensation de présence immédiate. Pas seulement celle d'un artiste en train de s'expliquer sur ses goûts, sur sa méthode et ses éventuelles idées, mais celle d'un être aux prises avec la vie et la mort, avec le temps et l'espace, avec la souffrance et la joie.

Le volume de ses entretiens avec David Sylvester, L'Art de l'impossible, est un classique. Ces Conversations en sont un supplément idéal : glanés au fil des entretiens qu'il a pu accorder, notamment lorsqu'il était de passage à Paris, ses propos y sont plus vifs encore, plus joueurs, plus insolents.

Contrairement à David Sylvester, qui aimait et comprenait l'œuvre de Francis Bacon, ses interlocuteurs d'occasion sont parfois remarquablement lourds ; c'est alors un régal : la parole ironique de Bacon est encore plus vivante, elle se déploie comme celle d'un fauve.

(…)

Alors de quoi parlent ces entretiens ? De peinture, bien sûr – c'est-à-dire de l'affirmation du regard. Du combat pour que survive le regard. Toutes les époques désensibilisent ; la nôtre en est arrivée à dévitaliser chacune de nos sensations. Écouter la parole d'un peintre, c'est s'accorder à la possibilité, aujourd'hui, de transmettre du vivant.

Il faut tenir le plus grand compte des déclarations d'un artiste comme Bacon : elles se donnent comme le témoignage direct d'une expérience de peinture menée avec la plus grande rigueur. Peu importe le folklore dont il a cru bon d'entourer cette expérience, folklore alcoolisé dont son intelligence savait qu'elle plaisait à la presse, et lui assurait la tranquillité d'un cliché.

Qu'un artiste puisse être le plus délicat des êtres, qu'il évolue continuellement parmi les nuances, qu'il passe son temps à prendre des décisions imperceptibles, autrement dit que sa vie se joue sur le plan de la pensée (dans cette dimension que Bacon nomme le système nerveux, ou Artaud le « pèse-nerfs ») ; et que par ailleurs il soit saisi, lorsqu'il ne peint pas, par une frénésie libératoire, emporté d'ivresse, et dansant sur lui-même au cœur d'un rire qui vous éclabousse, qu'y a-t-il de contradictoire ?

Un grand artiste ne s'arrête jamais, sa soif est plus vaste que le monde ; son désir est plus intense, son angoisse plus forte, sa jouissance plus subtile que les gratifications qu'une journée humaine est capable de lui accorder. Les matins, les soirs, les nuits s'enchaînent sans répit, écriture ou peinture, concentration, épuisement, montées de parole, vertiges, éblouissements de la matière qui se donne et des mots qui s'ajustent.

Le programme de Bacon est clair : il s'agit de « restituer le sujet dans le système nerveux ». À chaque entretien, il répète obsessionnellement sa visée : « saisir » et « donner à voir » la vie dans sa complexité. Parfois il cite, à l'appui d'une telle limpidité, certains petits dessins de Seurat. Il lui arrive de parler de « la vie refaite, remémorée et redonnée », et l'on entend alors palpiter en filigrane la phrase merveilleuse de Proust : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. »

Les entretiens s'enchaînent, on entend derrière la voix de Bacon un grand silence qui vibre, celui des troncs, des lavabos, des plafonds, une sorte de sagesse précise, très folle, très calme : l'acuité du génie qui détient une formule sur laquelle il renonce à s'expliquer.

(…)

Y.H.